تقدّم لنا الدراسات التربوية فيما يهم الفاقد التعليمي عددًا من القراءات المختلفة منها ما يقيس جوانبه الكمّية، ويتصل هذا النوع بقياس مدى قدرة النظام التعليمي على استيعاب الطلاب حتى نهاية الدراسة بحيث لا يحدث تسرّب أو انقطاع، وهو ما لا يتطرّق إليه هذا المقال، ومنها ما يقيس جوانبه الكيفية، ويتصّل هذا النوع بقياس مدى قدرة النظام التعليمي على تحقيق النواتج بمستويات مرتفعة أو ما يعبّر عنه بالتحصيل وهو الجانب المقصود هنا.

ولا ريب أن التحصيل هو الغاية من التعليم، وفي ضوء ما يُدرك منه يحكم على كفاءة التعليم وجودته، إلا أنّ هذه الغاية قد لا تتيسّر بسهولة، ففي الغالب ستظهر لنا بعض الفجوات ربما في مجالات معرفية ما كان ينبغي أن تظهر فيها لكون التركيز عليها هو الأكثر. أما المجالات المهارية فالفجوات فيها أدعى أن تظهر، ومثالًا على ذلك: يهدف التعليم الأساسي في المرحلة المبكّرة إلى إكساب المعارف والمهارات القرائية والكتابية والحسابية. ومع ذلك فلا تزال هذه المهارات ضعيفة كما تشير إلى ذلك عدّة تقارير صادرة من منظمّات معتمدة مثل منظمة اليونسكو، بل وستكون أكثر ضعفًا في ظل ظروف جائحة كورونا التي انقطع فيها الطلاب عن الذهاب إلى المدرسة ولم يغنِ التعليم عن بعد عن التعليم المباشر في تحقيق الأهداف المرجوّة.

وتزداد الفجوة إذا عرفنا أن التعليم في القرن الواحد والعشرين لم يعد يقف عن حدود هذه المعارف والمهارات، فهو يهدف إلى تعليم الإبداع والتعاون والتواصل ومهارات التفكير الناقد والاستفادة من التكنولوجيا، وبالتالي قد نطرح هنا هذه الأسئلة: هل تعليمنا في ظل ما نراه من فجوات في التحصيل لدى طلابه قادرٌ على أن يمكّن الطلاب من هذه المهارات ومهارات المستقبل؟ وعلى افتراض وجود تحصيل جيّد لدى طلابنا، هل هذا يعني أنهم سيواجهون المستقبل بمهارات نافعة؟ وهل يمكّن هذا التعليم من إكساب الطلاب مهارات التعلم الذاتي المستمر مدى الحياة؟ وهي المهارة الأهم في منظور الكاتب لأنها هي ضماننا أن الطالب سيستطيع التعلّم ذاتيًّا بعيدًا عن مقاعد الدراسة تعلًّما مستمرًّا مدى الحياة ليواكب كل تغيّر يحدث بمعنى أننا سنضمن أفرادًا لا يقفون عثرة في طريق تنمية المجتمع لما يتصفّون به من مبادرة وحب استطلاع؛ حتى لا تتكلّف الدولة نفقات إضافية في تدريبهم على المستجدات إلا في حدود معيّنة.

لعلّنا نقر أن تعليمنا وأي تعليم مشابه له في الظروف يعاني من حدوث الفاقد التعليمي لدى طلابه في المستويات العليا (مهارات القرن الواحد والعشرين ومهارات المستقبل… ألخ) بشكل خطير، بل وربما في مستويات متدنية (معارف ومهارات أساسية)، ولعل الدراسات والأبحاث العلمية حول محتوى المناهج والممارسات التدريسية وواقع بيئة التعلم قد أكدّت في نتائجها ما يدل على ذلك.

ورغم أنه لدينا بيئة تدريسية مناسبة وتمويل عال ٍ لبرامج التعليم وتدريب للمعلّمين، فلا تزال مشكلة الفاقد التعليمي من المشكلات التي تؤكّد عليها تعاميم الوزارة السنوية وبرامج إدارات التعليم وورش العمل التي تعقد لوضع الحلول المناسبة لها. صحيح أن هذه الورش تعقد وتتوصّل إلى نتائج وتوصيات لكن العمل الظاهر في معالجة هذه المشكلة ما هو إلا اجتهادات شخصيّة تختلف من معلّم إلى آخر وبغض النظر عن أسباب التعامل مع هذه المشكلة بهذه الطريقة إلا أنّ الذي يهمنا في الأمر هو أن المشكلة لم تنتهِ!

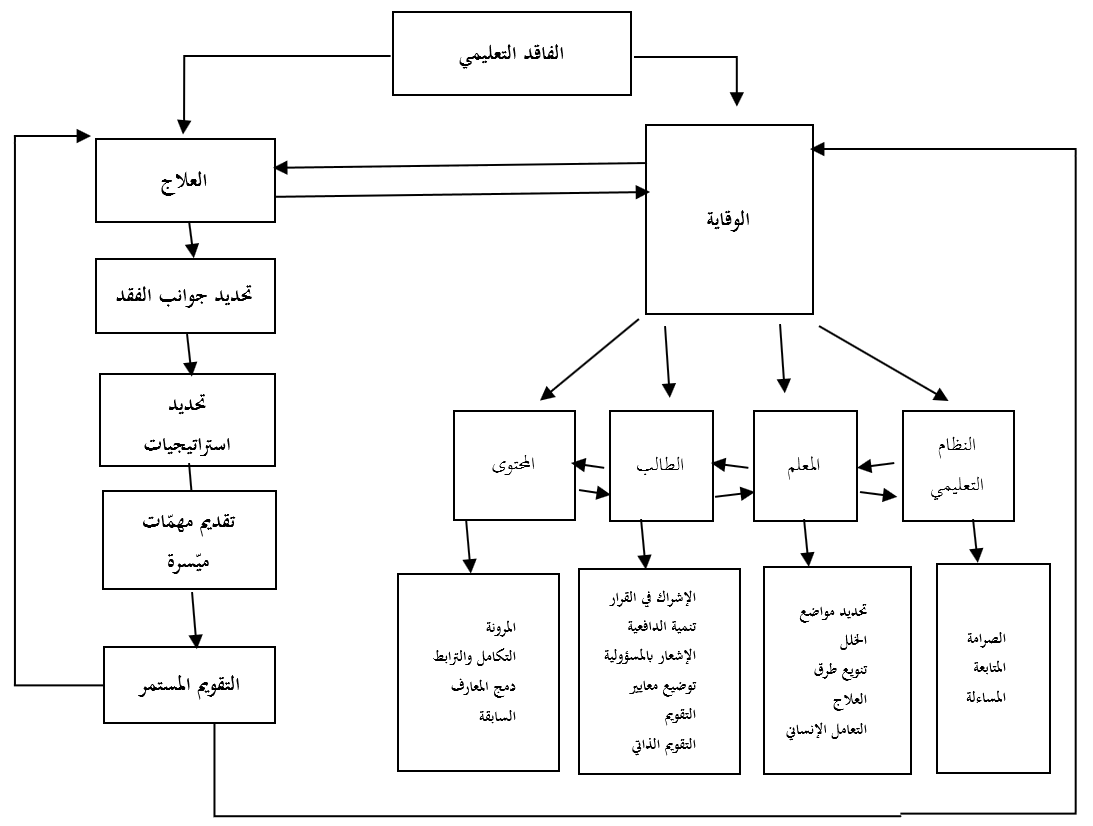

تتأكّد مما سبق أهمية أن يكون هناك نموذجٌ يحتوي أبعاد هذه المشكلة، ولكون المنهج يتكوّن من عدّة عناصر كل واحدٍ منها يؤثّر في الآخر، والاهتمام بواحدٍ وترك الآخر لا يعالج المشكلة أيًّا كانت بسبب تأثير ذلك العنصر المهمل، والمثال على ذلك تطوير المناهج وتقديمها للميدان دون أن تكون هناك عملية سابقة لطرح هذه المناهج تستهدف تطوير الممارسات التدريسية لدى المعلّمين مما جعل تدريسها يتم بالطرائق التي اعتاد عليها المعلّمون وهي لا تتناسب مع فلسفة المناهج المطوّرة. من هنا يميل الكاتب كمقترح لحل هذه المشكلة أن يتم النظر لها بشموليّة عبر العمل على الجانب الوقائي و الجانب العلاجي، بما يتضمّنا من تحسين العمليّات والممارسات التدريسية والتقويمية، ورفع مستوى الدافعية لدى الطلاب، وتحليل المناهج وتطويرها، وهذه العناصر تتصل بأربعة جوانب يمكن أن تشكّل نموذجًا مناسبًا لمعالجة الفاقد التعليمي وهي:

أولًا: النظام التعليمي

يجب أن يتصف النظام التعليمي الراغب بمعالجة الفاقد التعليمي بالصرامة العلمية في التعامل مع الطلاب والمعلمين، والصرامة لا تعني التشديد، ولكن هي قياس في ضوء النواتج المتفق عليها مسبقًا فلا تساهل في عملية النجاح والرسوب، ولا تغاضي عن مكامن الخلل، وفي هذا ينبغي على تعليمنا مراعاة تعديل نظم التقويم وتنويعها.

كما يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة لأعمال المدارس، بل وأعمال الإشراف التربوي الذي يقوم بمتابعة هذه المدارس، وأن تتم هذه المتابعة في ضوء زيارات مستمرة من جهات تتبع وزارة التعليم وغيرها تطبّق فيها أساليب التقويم المختلفة: ملاحظات ومقابلات واختبارات تكوينية وختامية قد تجرى على كل المدارس أو تتم عبر التعيين العشوائي، مع الاهتمام بتعزيز التجارب الجيّدة ونشرها.

ولا يغيب عن البال في هذا الصدد أهمية إشراك المجتمع في عملية التقويم والمساءلة التربوية عبر السماح لأولياء الأمور بأن يكونوا أعضاءً في لجان التقويم يؤخذ بقولهم عند تقييم المدرسة.

ثانيًا: المعلم

لا يمكن أن يحدث أي تطوير أو علاج لمشكلة تعليمية بمعزلٍ عن المعلّم، وبغض النظر عن كون المعلّم قد يكون هو السبب في حدوث المشكلة فالمشكلة الأكبر هي الاكتفاء بتوجيه الانتقادات له ظنًّا أن هذه الانتقادات سترفع من مستواه وتجعله يعيد النظر في ممارساته، والصواب أن تحدّد مكامن الخلل بدقّة وتعالج عبر الأساليب النافعة المختلفة سواء برامج تدريب قصيرة أو طويلة أو دروس نموذجية أو زيارات تبادلية يتم بعدها تقييم الأداء مع مراعاة ألا يغيب الجانب الإنساني في التعامل مع المعلّم، فالتحفيز والتشجيع يمثّل حاجة لكل إنسان حتى يستمر في العمل ويقبل عليه بحماس، بل ويسعى إلى تحسين عمله قدر الإمكان مع التنبيه أن هذا الأمر لا يتنافى مع مبدأ الصرامة السابق لأن التعامل الموضوعي هو المحك والمعلّمون ليسوا على صفةٍ واحدة حتى يتم التعامل معهم بطريقةٍ واحدة.

ثالثًا: الطالب

نردد كثيرًا أن الطالب هو محور العمليّة التعليمية بمعنى أن عمليّات التعليم والتدريس يجب أن ترتكز عليه وتدور حوله فيكون له دورٌ فيها، إلا أن هذا البعد قد يكون هو البعد الغائب واقعيًّا. فالعمليّات قد تسير وفق ظروف المعلّم أو المدرسة في كثيرٍ من الأحيان دون الرجوع إلى الطالب، على سبيل المثال: بناء الجدول المدرسي وتغييره، اختيار استراتيجيّة التدريس، تحديد طريقة التقويم ووقتها… ألخ، على الرغم من الاعتقاد أن هذه العناصر لا شأن للطالب بها فمن المهم أن يكون له اطّلاع على أسباب جعلها كذلك خاصة وأن النظريات البنائية تعتبر الطالب شريكًا فعّالًا نشطًا في عمليّة تعلّمه، وله حق التفاوض فيه وفي أهدافه، وهي النظريات التي تتبنّاها المناهج الحديثة؛ وعليه فلا ينبغي أن يكون تبنّيها مجرّد ادعّاءات مع العلم أن عمل الشيء برغبة ومعرفة أدعى إلى الإقبال عليه بدلًا من الأعمال المفروضة.

يضاف إلى ذلك أنه حتى لا يحدث فاقدٌ تعليميٌّ نحن بحاجة إلى بث روح الدافعية لديه، وإشعاره بالمسؤولية عن تعلّمه، وتوضيح معايير التقويم، وجعله يمارس عمليّات التقييم الذاتي.

رابعًا: المحتوى

يمثّل المحتوى الوسيط بين العناصر الثلاثة، فالنظام التعليمي هو المسؤول عن إعداده، والمعّلم هو من يقدّمه، والطالب من يستقبله. فالمناهج مركزيّة الإعداد وهذا ما أسهم في الفاقد التعليمي على اعتبار اختلاف أنماط المتعلّمين وثقافتهم، إلا أن هناك عددًا من الإجراءات يمكن أن تجعل هذا المحتوى مناسبًا للجميع فيكون محوريًّا يعمم عددًا من الموضوعات التي تمثّل عناصر الثقافة المشتركة، ويجعل هناك متسعًا لإدارات التعليم والمعلمّين فيضيفوا بعض الموضوعات الأخرى بالتشاور بينهم وبين أولياء الأمور أو استطلاع المجتمع المحلّي، ويجب أن يكون المحتوى متصلًا بما قبله وما بعده، كما يكون متصلًا بمختلف فروعه اتصالًا حقيقيًّا، فهذا الاتصال من شأنه أن يقضي على الحشو أو يساهم في تكرار المهارة كما يدعّم التفكير المترابط لدى الطالب، والأهم هو أن يتضمن محتوى كل مادة المعارف السابقة، وتدرّس كمحتوى أساسي قد يدخل في التقييم الجديد لا كموضوعات يتعرّض لها الطالب للتشخيص القبلي الذي قد يتم بطريقة سريعة وغير حقيقة النتائج على أن المعارف السابقة هذه يجب أن تكون كذلك موجودة في بداية كل مرحلة تعليمية جديدة فتكون على مستوى الصفوف والمراحل.

ما سبق ذكره حول هذه الجوانب يمثّل الخطوات الوقائية كي لا يكون هناك فاقدٌ تعليميٌّ أو على الأقل وجود الفاقد التعليمي بنسبة ضعيفة من الممكن معالجتها لكونها لن تكون قضيّة مشغلة للمدرسة، كما يتوقّع أن تكون لدى فئة محدّدة من الطلاب لا لدى غالبيّتهم.

وإذا حدث الفاقد التعليمي بعد اتخاذ التدابير الوقائية فمن الممكن علاجه عبر الخطوات العلمية لا عبر الحلول العشوائية وهنا يمكن اقتراح ما يلي:

- تحديد جوانب الفاقد التعليمي بدّقة عبر اختبارات مقنّنة تقوم ببنائها وزارة التعليم أو جهات تقويم معتمدة قادرة على بناء اختبارات صادقة وثابتة وموضوعية، ويمكن إرفاق هذه الاختبارات مع مفاتيح تصحيحها في أدلة المعلّمين للمواد الدراسية المختلفة.

- تحديد الاستراتيجيّات المناسبة لمعالجة الجوانب المفقودة، وينبغي مراعاة ما يناسب حالة الطالب ومستواه وهنا ينبغي على المعلّم التجديد والإبداع على مستوى الطريقة والأسلوب والوسيلة التعليمية وأسلوب التقويم.

- تجزئة الجوانب المفقودة إلى أجزاء قصيرة ومراعاة التدريب عليها أكثر من تقديم المعرفة حولها بحيث يتعلّم الطالب بالممارسة بحيث تكون المهمّات يسيرة قابلة للتعلم.

- المراجعة المستمرّة وتقديم التغذية الراجعة والتقويم التكويني لكل مهارة حتى يتم الاطمئنان على أن الطالب قد اكتسب الجوانب المفقودة بمستوى عالٍ، وفي ضوء ما سبق يمكن رسم النموذج المقترح التالي:

ويظهر من النموذج وجوب مراعاة الجوانب التالية:

- التفاعل بين أساليب الوقاية والعلاج بحيث تبنى البرامج بما يضمن استخدام الأسلوبين معًا في ذات الوقت.

- التفاعل بين مكوّنات عناصر الوقاية الأربعة بحيث تبنى البرامج بما يراعي هذه المكوّنات في آن واحد، وإلا فإنه ستكون هناك ثغرة قد يحدث بسببها الفاقد التعليمي، فالعمل ينبغي أن يتسم بالتعاون والتكامل وقيام كل عنصر بدوره كما يجب.

- أسالب العلاج تتم بصورة مخططة عبر إجراءات متتابعة تبدأ من تحديد جوانب الفاقد وتنتهي بالتقويم، وهذا التقويم يتسّم بالاستمرارية إذ قد يتم الرجوع للخطوة الأولى عند وجود ثغرات.

- يتم تقويم عمل العناصر الأربعة في الجانب الوقائي، وتقويم خطوات العلاج بشكلٍ مستمر، فالتقويم عمليّة مستمرة تدخل في كل جزء وفي كل عنصر وفي كل وقت من أوقات التطبيق فهو تقويم بنائي وختامي في ذات الوقت.

تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم

تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم